Die Gesundheit der Darmflora ist eng mit dem Zustand des Immunsystems verknüpft – sowohl bei Erwachsenen als auch bei Kindern. [...]

Gestörte Darmflora: Ursachen, Symptome und Therapie der Dysbiose

Im menschlichen Darm leben unzählige Mikroorganismen – nach dem Stand der aktuellen Forschung etwa 10–100 Billionen. Diese bilden die Darmflora, die unter anderem für das Immunsystem sehr wichtig ist. Eine gestörte Darmflora kann allerlei Beschwerden auslösen und sogar sehr schwerwiegende Folgen für die Gesundheit haben. Hier erfährst du, wie es zu einer Dysbiose der Darmflora kommen kann und was du dagegen tun kannst.

Inhaltsverzeichnis

Was bedeutet es, wenn die Darmflora gestört ist?

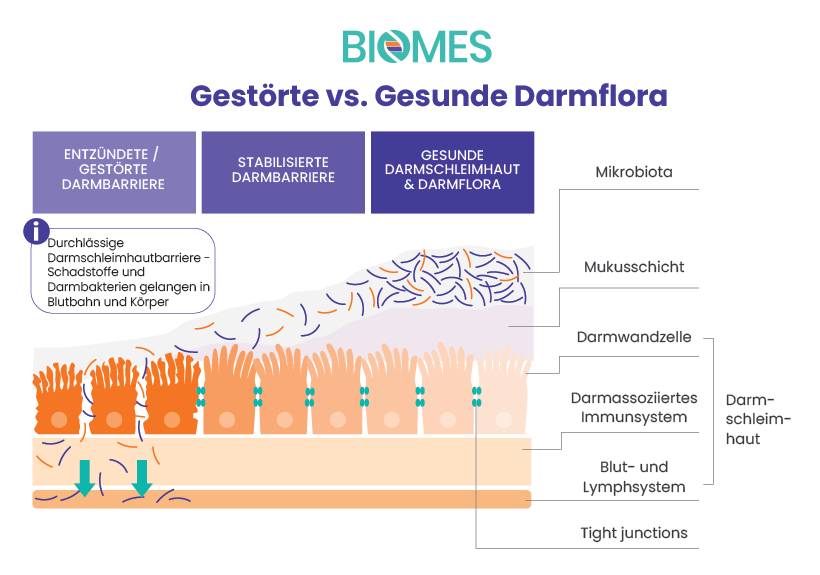

Um zu verstehen, was eine gestörte Darmflora ist, müssen wir zunächst wissen, wie eine gesunde Darmflora aussieht. Eine Darmflora im Gleichgewicht ist für den menschlichen Körper äußerst wichtig: Jedes Bakterium, das in der Darmflora lebt, ist auf eine bestimmte Art von Nahrung spezialisiert, verwertet diese auf eine bestimmte Art und produziert entsprechende Stoffwechselprodukte, die für den Körper lebenswichtig sind. Dazu gehören beispielsweise die Vitamine B3, B5 und B12, Mineralstoffe und Enzyme. Die Enzyme helfen wiederum den Darmbakterien, Ballaststoffe aus Gemüse, Obst oder Getreide aufzuspalten und so wichtige Nährstoffe für den Körper zu gewinnen.

Wusstest du, dass der Darm ein entscheidender Bestandteil des menschlichen Immunsystems ist? Rund 80 % der Immunantwort des Menschen wird im Darm reguliert.

In einer gestörten Darmflora kommen diese Prozesse teilweise oder ganz zum Erliegen. Man spricht dann von einer „Dysbiose“ der Darmflora. Beim gesunden Menschen sind die Bakterien, die gesundheitsfördernde Prozesse unterstützen, in der Überzahl. Sie besetzen außerdem die Darmschleimhaut, und zwar so dicht, dass krankheitserregende Mikroorganismen sich nur schwer ausbreiten können. Ist die Darmflora gestört, können solche pathogenen Organismen sich ausbreiten und sogar über die Darmwand in andere Teile des Körpers gelangen. Das kann zu Entzündungen und allergischen Reaktionen führen.

Hinzu kommt, dass die „guten“ Darmbakterien ihre wichtige Arbeit nur noch begrenzt ausführen können. So werden weniger Nährstoffe aus der Nahrung gewonnen und es kann zu Mangelerscheinungen im Körper kommen. Auch die Verdauung wird beeinträchtigt. Tatsächlich kann eine gestörte Darmflora also sehr schwerwiegende Folgen haben. Du kannst mit Hilfe eines Darmflora-Testes deine Darmflora analysieren und prüfen, ob diese im Gleichgewicht ist.

Welche Bakterien vermehren sich bei einer gestörten Darmflora?

Derzeit geht man davon aus, dass sich im Darm des Menschen etwa 500–1.000 unterschiedliche Arten von Mikroorganismen tummeln. Dazu gehören vier zentrale Bakterienstämme, die sogenannten Hauptphyla:

- Bacteroidetes

- Firmicutes

- Aktinobakterien

- Proteobakterien

Unter den vielen Arten, die zu diesen Bakterienstämmen gehören, sind immer auch pathogene – also krankmachende – Bakterien. Das ist ganz normal und zunächst auch kein Grund zur Sorge. Solange nützliche Bakterien wie etwa die Lactobazillen (Milchsäurebakterien) oder die Bifidobakterien in der Überzahl sind, ist alles in Ordnung. Bei gesunden Menschen machen die Stämme Bacteroidetes und die Firmicutes den größten Teil der Darmflora aus.

Bei einem Ungleichgewicht der Darmflora können jedoch unerwünschte Arten sich unkontrolliert vermehren. Wenn die Darmflora gestört ist, kommen beispielsweise Staphylokokken (die zu den Firmicutes gehören) häufiger vor. Sie sind an Lebensmittelvergiftungen beteiligt, können Hautirritationen und sogar Blutvergiftungen auslösen. Auch Clostridium difficile, ebenfalls Teil der Firmicutes, verursachen Beschwerden, beispielsweise Durchfälle und Darmentzündungen. Sie sind bekannt als der typische „Krankenhauskeim“.

Escherichia coli, auch bekannt als „Kolibakterien“, machen beim gesunden Menschen nur etwa 1 % der Darmflora aus und haben auch nützliche Eigenschaften. Sie gehören jedoch zu den fäulnisbildenden Bakterien und können daher bei einer Dysbiose der Darmflora diverse Infektionskrankheiten auslösen. Man vermutet außerdem, dass sie am Krankheitsbild der chronischen Darmentzündung Morbus Crohn beteiligt sind. Übermäßiger Fleischkonsum scheint ihre Vermehrung zu begünstigen.

219 EUR

Darmflora Test Kombipaket

Bestelle jetzt die Darmfloraanalyse INTEST.pro und deine individuelle Bakterien-Kur. Starte jetzt in ein gesünderes Leben.

Gestörte Darmflora: die Symptome

Eine übermäßige Vermehrung „schlechter“ Darmbakterien löst zunächst unspezifische Symptome aus. Das erschwert die Diagnose einer gestörten Darmflora. Typisch sind zum Beispiel:

- Verdauungsbeschwerden wie Durchfall, Verstopfung, Bauchkrämpfe oder Erbrechen

- Müdigkeit

- allergische Reaktionen und Unverträglichkeiten

- Mangelerscheinungen

- Kopfschmerzen

- Stoffwechselbeschwerden

- Hautreaktionen

- unerklärliches Übergewicht oder Untergewicht

Die Anzeichen einer gestörten Darmflora sollten nicht ignoriert werden, denn eine Darmflora-Dysbiose kann schwerwiegende weitere Symptome nach sich ziehen. Aufgrund von Mangelerscheinungen leidet der ganze Körper: Erschöpfung, Gewichtsverlust, depressive Verstimmungen und Diabetes können die Folge sein. Auch neurodegenerative Erkrankungen und sogar Krebs werden mit einer gestörten Darmflora in Verbindung gebracht. Bleibt die Therapie aus, kann der Körper sich nicht regenerieren, und die Darmflora wird stückweise zerstört.

Was verursacht eine Störung der Darmflora?

Die Darmflora verändert sich ständig. Sie wird beeinflusst durch unsere Ernährung, unsere Umgebung, das Klima und vieles mehr. Daher sind auch die Ursachen für eine Dysbiose der Darmflora vielfältig. Zu den bekannten Ursachen zählen:

- eine konstant unausgewogene Ernährung

- Krankheiten wie Infektionen des Magen-Darm-Trakts, Infektionen mit Pilzen, Streptokokken oder Typhus

- bestimmte Medikamente wie Antibiotika, Cortison, Protonenpumpeninhibitoren oder auch die Anti-Baby-Pille

- Stress

- Reisen, da die veränderte Umgebung sich auf die Darmflora auswirkt (Reisedurchfall)

- Giftstoffe

In all diesen Fällen kann die gestörte Darmflora sich selbst regenerieren und erholen. Bei anhaltender Belastung findet diese Regeneration jedoch nicht statt und es kommt zu den oben genannten schwerwiegenden Folgen.

Wie gelingt die Diagnose einer gestörten Darmflora?

Gibt es Anzeichen, dass die Darmflora gestört ist, werden Ärzt*innen in aller Regel einen Stuhltest durchführen. Eine Testvariante, die du sogar zu Hause durchführen kannst, ist ein Darmfloratest. Mit INTEST.pro von BIOMES tupfst du einfach eine winzige Stuhlprobe vom Toilettenpapier ab und schickst sie im mitgelieferten Behälter an das BIOMES Labor. Unsere Expert*innen analysieren die DNA deiner Darmflora und gewinnen daraus viele Erkenntnisse, unter anderem über:

- deine Darmflorabalance

- deine Ernährungsgewohnheiten

- eventuelle Vorerkrankungen

- Nahrungsmittelunverträglichkeiten

- dein Körpergewicht und vieles mehr

Nur auf Grundlage einer ausführlichen Anamnese lässt sich beurteilen, ob die Darmflora tatsächlich gestört ist. Die umfangreiche Auswertung zeigt dir nicht nur, wie es aktuell um deine Darmbakterien steht, sondern gibt dir vor allem auch personalisierte Empfehlungen, um ein Ungleichgewicht in der Darmflora wieder auszugleichen.

Wie kann man eine gestörte Darmflora behandeln?

Wenn feststeht, dass du tatsächlich an einer Dysbiose der Darmflora leidest, hast du verschiedene Möglichkeiten, deinem Darm etwas Gutes zu tun. So kannst du einer gestörten Darmflora entgegenwirken:

- Ernährung anpassen: Eine ausgewogene Ernährung mit Vollkornprodukten, reichlich Ballaststoffen und viel frischem Obst und Gemüse hilft, eine gestörte Darmflora wieder ins Gleichgewicht zu bringen.

- Darmsanierung: Probiotische Nahrungsergänzungsmittel können helfen, gezielt die Bakterienstämme zu fördern, die aufgrund der Dysbiose nicht mehr ausreichend vorhanden sind. Das sollte immer auf Grundlage einer sorgfältigen Darmanalyse und individuellen Empfehlungen von Fachpersonen geschehen – schließlich ist jede Darmflora anders.

- Medikamente: In schwerwiegenden Fällen kann auch die Einnahme von Medikamenten notwendig sein.

Und nicht zuletzt: Suche bei anhaltenden oder unerklärlichen Beschwerden immer einen Arzt oder eine Ärztin auf!